この広告は365日以上更新がないブログに表示されます。

2006年08月27日

◆湖中に荘厳に立つ大鳥居、風光明媚な景観の白鬚神社

◆湖中に荘厳に立つ大鳥居、風光明媚な景観の白鬚神社

びわ湖西岸の白砂青松の明神崎、背後には比良連峰が迫る。

国道161号線をはさんで湖中には大鳥居、山手には本殿がある。

白鬚神社は最もびわ湖に似合う神社である。

◆湖上の大鳥居と景観

◆白鬚神社の本殿

◆白鬚神社の由緒

御祭神は猿田彦命、元は比良連峰の山の神を神格化した神であったのであろうか。

山の神を白鬚の老翁にたとえて神社名になったようだ。

湖西は新羅系渡来人が往来した地域でもあることから、新羅系渡来人が信奉した神であったのかもしれない。

2006年08月27日

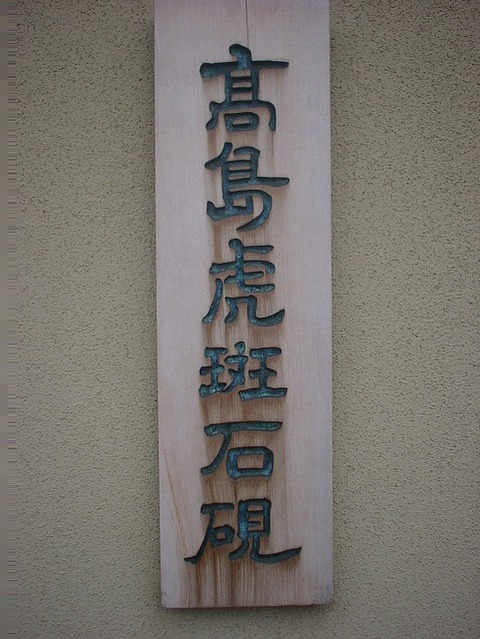

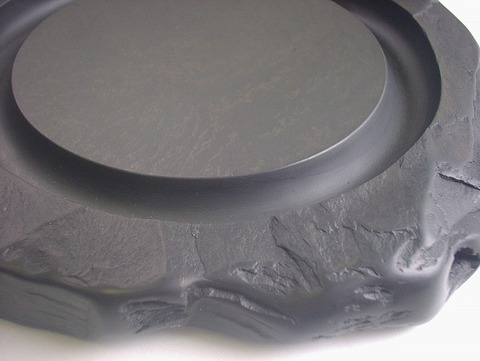

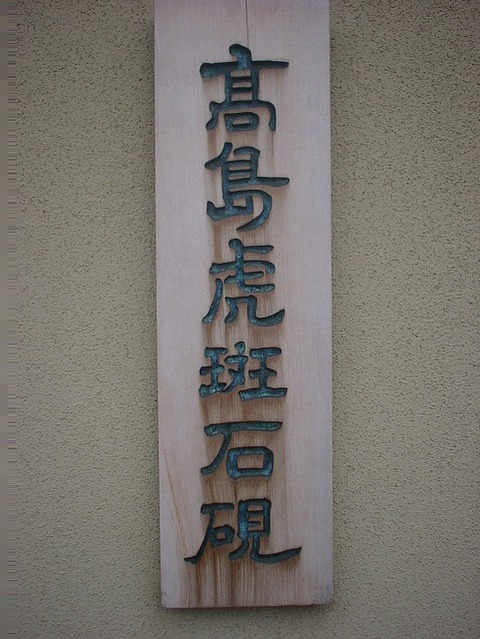

◆高島歴史民俗資料館 高島の伝統工芸 高島硯、その歴史を探る

◆高島歴史民俗資料館の「高島の伝統工芸 高島硯」-その歴史を探る-

高島歴史民俗資料館へ高島硯展を見に行った。

近くには鴨稲荷山古墳がある。

この地域は安曇川といい鴨といい地名に古代史の世界を連想させる地名が多い。

びわ湖の湖西北部では、安曇川により広く開けた地域である。

古代より日本海からの渡来人の移動が多くあったのであろう。

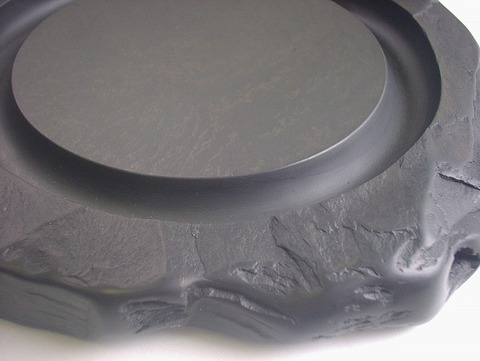

高島硯の歴史は天正年間(1573~1591)、信長の比叡山焼き討ちの際、万木に逃れた万木城主能登守高成の末孫五郎右ェ門貞次が阿弥陀山で中国産硯の原石に似た粘板岩見つけ硯にしたのが始まりだそうだ。

江戸時代から宮城の雄勝硯、山梨の雨畑硯、和歌山の那智硯、山口の赤間硯などと共に書家・文家などから高い評価を受けていた。

◆高島歴史民俗資料館

地図はこちら

地図はこちら

◆高島硯展

地図はこちら

地図はこちら

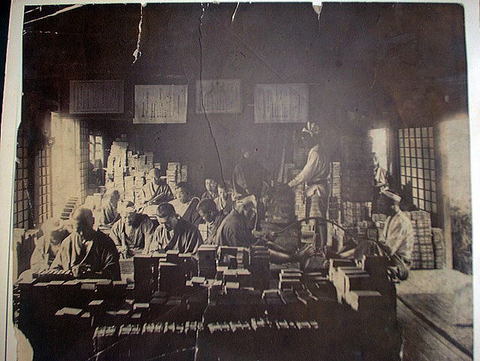

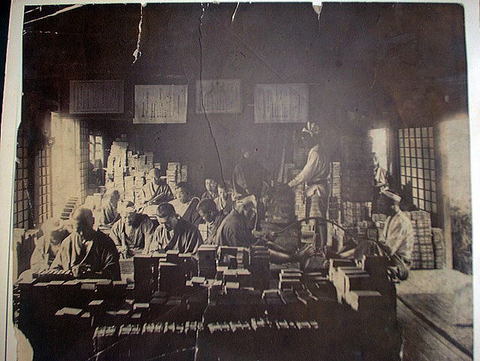

◆福井永昌堂と阪田永昌堂

高島歴史民俗資料館へ高島硯展を見に行った。

近くには鴨稲荷山古墳がある。

この地域は安曇川といい鴨といい地名に古代史の世界を連想させる地名が多い。

びわ湖の湖西北部では、安曇川により広く開けた地域である。

古代より日本海からの渡来人の移動が多くあったのであろう。

高島硯の歴史は天正年間(1573~1591)、信長の比叡山焼き討ちの際、万木に逃れた万木城主能登守高成の末孫五郎右ェ門貞次が阿弥陀山で中国産硯の原石に似た粘板岩見つけ硯にしたのが始まりだそうだ。

江戸時代から宮城の雄勝硯、山梨の雨畑硯、和歌山の那智硯、山口の赤間硯などと共に書家・文家などから高い評価を受けていた。

◆高島歴史民俗資料館

◆高島硯展

◆福井永昌堂と阪田永昌堂