2006年12月23日

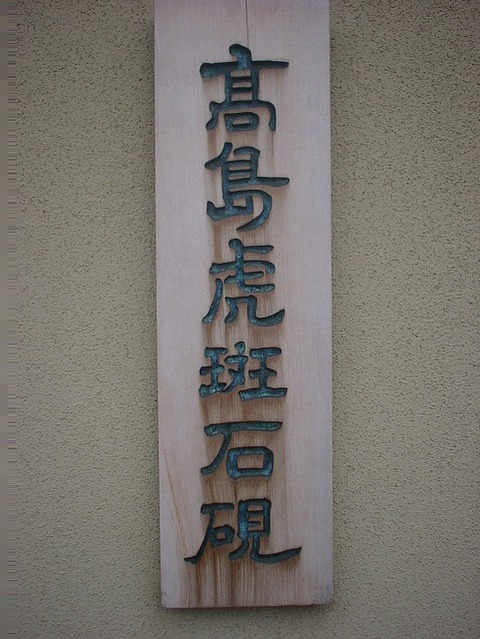

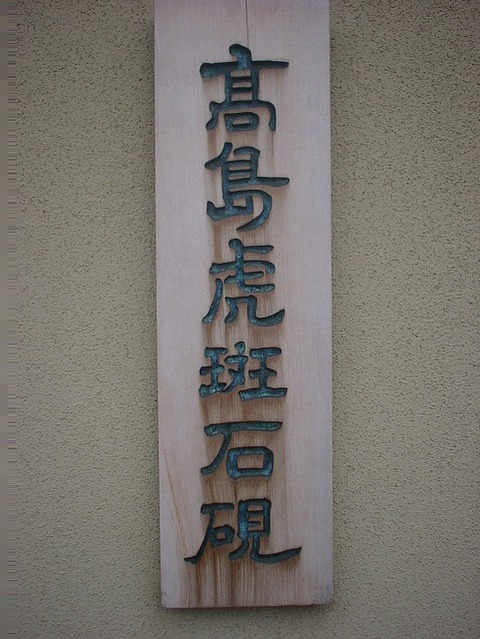

◆幻の近江高島虎斑石硯 、滋賀県伝統工芸品

◆幻の近江高島虎斑石硯 、滋賀県伝統工芸品

現在は鉱脈が途絶えた、残り僅かしかない硯だそうだ。

職人も福井正男氏ただ一人となり、幻の硯となるという。

地図はこちら

地図はこちら

◆高島虎斑石硯の歴史

高島硯の起源は、天正年間、織田信長によって比叡山三千坊の焼き討ちにあい、一族郎党を引き連れ落ち延びた、能登之守高城の末孫「貞次」によると言われている。一族が現在の安曇川町で農耕し生計をたてていた頃、貞次が阿弥陀山で、偶然、傳教大師が唐より携えた硯の材料によく似た玄昌石を発見した。これをきっかけに一族は硯への彫刻を始めたそうだ。

徳川時代には高島硯は北陸・関東・京阪地方にその名を知られていた。 明治に入って虎斑石の鉱脈が発見され、その名声はいよいよ全国的なものとなり、大正天皇の御大典記念には虎斑石硯が献上された。

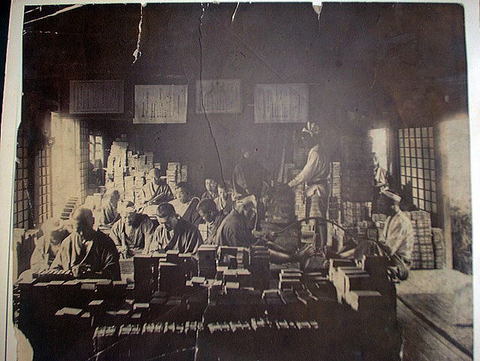

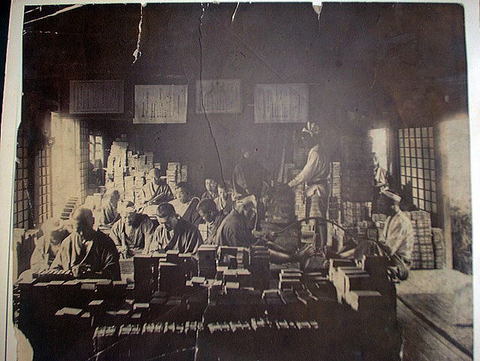

写真は大正初期のもので多くの職人たちが働いている様子が伺える。農業の傍ら、夏から冬にかけて硯を作り、年間10万面生産した時期もあったそうである。現在は、かつての全盛時代の面影を失ったが、福井正男氏ただ一人が、従来からの硯に自然石硯を加えた虎斑石本来の美しさと手彫りの優雅さを観賞する郷土美術品として、ごく僅かにその生産を維持している。

◆工房と制作の様子

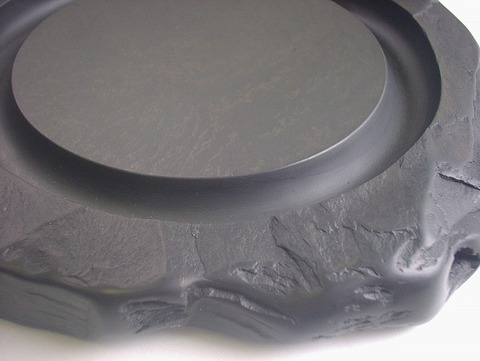

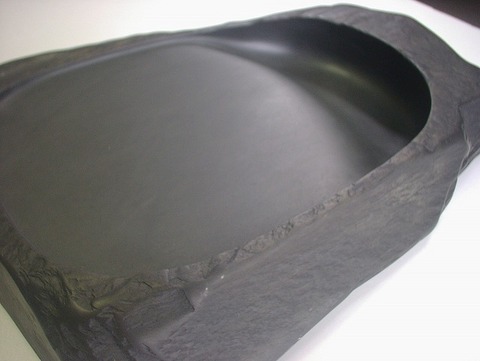

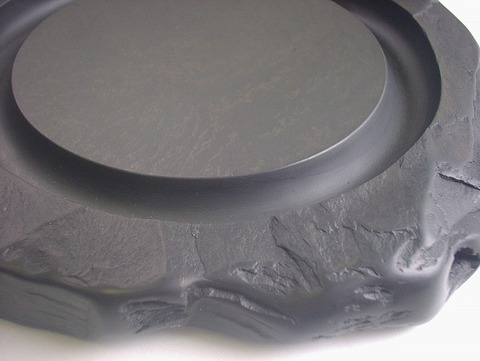

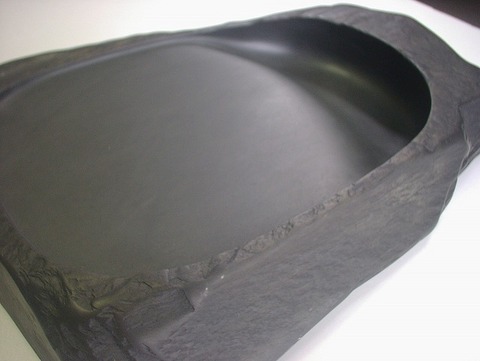

福井永昌堂5代目福井泰石氏が制作する高島虎斑石硯は、ひとつひとつが丹念に手仕事で仕上げられる。自宅裏に建てられた、もう何十年も使用された作業小屋が福井氏の工房。福井氏はいつもここで、ひとり黙々と硯をつくり続けている。

工房の片隅には採掘されたままの原石がある。既に鉱脈は堀り尽くされ、残された原石はここにあるものだけだ。しかも、全てが硯になるとは限らないのである。中にはヒビ割れて商品価値のないものもある。だから、福井氏がひとつひとつの石の性質を見極め、作業をすすめていく。

◆福井正男氏の作品

◆福井永昌堂と阪田永昌堂

阪田永昌堂は、福井永昌堂五代目福井泰石の実娘 阪田久枝(旧姓福井)が、より多くの書道愛好家に300年以上続く高島虎斑石硯の素晴らしさを、知っていただこうという思いにより運営されているサイトです。

阪田永昌堂

http://e-suzuri.com/

現在は鉱脈が途絶えた、残り僅かしかない硯だそうだ。

職人も福井正男氏ただ一人となり、幻の硯となるという。

◆高島虎斑石硯の歴史

高島硯の起源は、天正年間、織田信長によって比叡山三千坊の焼き討ちにあい、一族郎党を引き連れ落ち延びた、能登之守高城の末孫「貞次」によると言われている。一族が現在の安曇川町で農耕し生計をたてていた頃、貞次が阿弥陀山で、偶然、傳教大師が唐より携えた硯の材料によく似た玄昌石を発見した。これをきっかけに一族は硯への彫刻を始めたそうだ。

徳川時代には高島硯は北陸・関東・京阪地方にその名を知られていた。 明治に入って虎斑石の鉱脈が発見され、その名声はいよいよ全国的なものとなり、大正天皇の御大典記念には虎斑石硯が献上された。

写真は大正初期のもので多くの職人たちが働いている様子が伺える。農業の傍ら、夏から冬にかけて硯を作り、年間10万面生産した時期もあったそうである。現在は、かつての全盛時代の面影を失ったが、福井正男氏ただ一人が、従来からの硯に自然石硯を加えた虎斑石本来の美しさと手彫りの優雅さを観賞する郷土美術品として、ごく僅かにその生産を維持している。

◆工房と制作の様子

福井永昌堂5代目福井泰石氏が制作する高島虎斑石硯は、ひとつひとつが丹念に手仕事で仕上げられる。自宅裏に建てられた、もう何十年も使用された作業小屋が福井氏の工房。福井氏はいつもここで、ひとり黙々と硯をつくり続けている。

工房の片隅には採掘されたままの原石がある。既に鉱脈は堀り尽くされ、残された原石はここにあるものだけだ。しかも、全てが硯になるとは限らないのである。中にはヒビ割れて商品価値のないものもある。だから、福井氏がひとつひとつの石の性質を見極め、作業をすすめていく。

◆福井正男氏の作品

◆福井永昌堂と阪田永昌堂

阪田永昌堂は、福井永昌堂五代目福井泰石の実娘 阪田久枝(旧姓福井)が、より多くの書道愛好家に300年以上続く高島虎斑石硯の素晴らしさを、知っていただこうという思いにより運営されているサイトです。

阪田永昌堂

http://e-suzuri.com/

◆小舟入(こぶないり)の常夜灯 大津の旧船着場

◆膳所神社、大津宮遷都の際の御厨所

◆芭蕉の草庵・幻住庵、大津市・国分山中腹に芭蕉の住処

◆近江神宮と天智天皇、競技かるた大会(十)

◆近江神宮と天智天皇、競技かるた大会(九)

◆近江神宮と天智天皇、競技かるた大会(八)

◆膳所神社、大津宮遷都の際の御厨所

◆芭蕉の草庵・幻住庵、大津市・国分山中腹に芭蕉の住処

◆近江神宮と天智天皇、競技かるた大会(十)

◆近江神宮と天智天皇、競技かるた大会(九)

◆近江神宮と天智天皇、競技かるた大会(八)

Posted by

スサノヲ(スサノオ)

at

23:59

│Comments(1)

│近江の文化

この記事へのトラックバック

館山 国民休暇村のご近所の、館山ファミリーパークには「ファミパ体験工房」というところが有ります。 ◆館山ファミリーパーク 総合体験工房◆ **ハーブ・工作・オイル・香水** ...

館山 国民休暇村 ファミリーパーク 体験工房【国民 休暇村 国民宿舎で温泉 旅行】at2007年04月11日 00:22

この記事へのコメント

はじめまして!

素晴らしい職人技です!

素晴らしい職人技です!

Posted byピーターat2007年03月02日 16:54